遠藤周作の『沈黙』のあらすじ

17世紀、日本に渡った宣教師ロドリゴは、棄教したとされる師フェレイラを探しつつ、迫害下の信徒を支えます。

しかし迫害は激しさを増し、信徒は次々と処刑されます。

やがてロドリゴ自身も捕らえられ、拷問を受ける人々を救うため踏み絵を迫られ、苦悩の末に踏みます。その後、彼は日本で静かに生涯を終えました。

『沈黙』とは

『沈黙』は遠藤周作の代表作で、1966年に新潮社から出版された歴史小説です。

17世紀日本の激しいキリスト教徒迫害を背景に、宣教師ロドリゴの信仰の葛藤と棄教の過程を描きながら、「神の沈黙」と極限状況の倫理を問う作品です。

江戸初期のキリスト教(キリシタン)弾圧(1620〜1630年代)を背景とし、実在したイエズス会の宣教師ジュゼッペ・キアラをモデルにしています。

扱われている事件や人物は、史実にある程度基づいています。

しかし、ロドリゴのモデルとなったジュゼッペ・キアラは、イタリア出身ですが、小説の中ではフェレイラとの繋がりを強めるためにポルトガル出身となっています。

また、歴史的には拷問にかけられて棄教したことになっていますが、この点もよりドラマチックに変えられています。

この記事では、遠藤周作の代表作『沈黙』の背景や作者の意図を解説していきます。

この記事はこんな人におすすめ!

・遠藤周作の代表作『沈黙』のあらすじや要点を簡潔に知りたい

・時代背景やテーマを知りたい

この記事は約8分で読むことができます。

『沈黙』のテーマと構成

『沈黙』の主題は「神の沈黙」で、これは神義論(全能で善なる神が存在するのに、なぜ世界に悪や苦しみが存在するのか)というテーマです。

これは作中に何度も繰り返されるテーマでもあります。

主はなんのために、これらみじめな百姓たちに、この日本人たちに迫害や拷問という試練をお与えになるのか。いいえ、キチジローが言いたいのはもっと別の怖ろしいことだったのです。それは神の沈黙ということ。

遠藤周作『沈黙』新潮文庫,p.83

なにを言いたいのでしょう。自分でもよくわかりませぬ。ただ私にはモキチやイチゾウが主の栄光のために呻き、苦しみ、死んだ今日も、海が暗く、単調な音をたてて浜辺を噛んでいることが耐えられぬのです。この海の不気味な静かさのうしろに私は神の沈黙を――神が人々の歎きの声に腕をまぬいたまま、黙っていられるような気がして……

遠藤周作『沈黙』新潮文庫,p.93

『沈黙』は、語りの視点を三段階に変化させる構成が特徴です。

最初の「まえがき」では、時代背景が客観的に示され、読者は物語の全体像を外側から把握します。続くロドリゴの「書簡」4通では主観的な語りに移り、読者は主人公の内面へ直接入り込む形で物語を体験します。

後半の7章では語りが三人称に変わり、主人公の近くにいながら、わずかに距離を置いた視点で物語を追うことになります。棄教へ至る過程は、この「半客観」の語り方によって静かに強調されます。

こうした三段階の語りの切り替えが、読者を自然に物語へ引き込み、ロドリゴの内面とその結末を立体的に理解させる仕組みになっています。

著者|遠藤周作

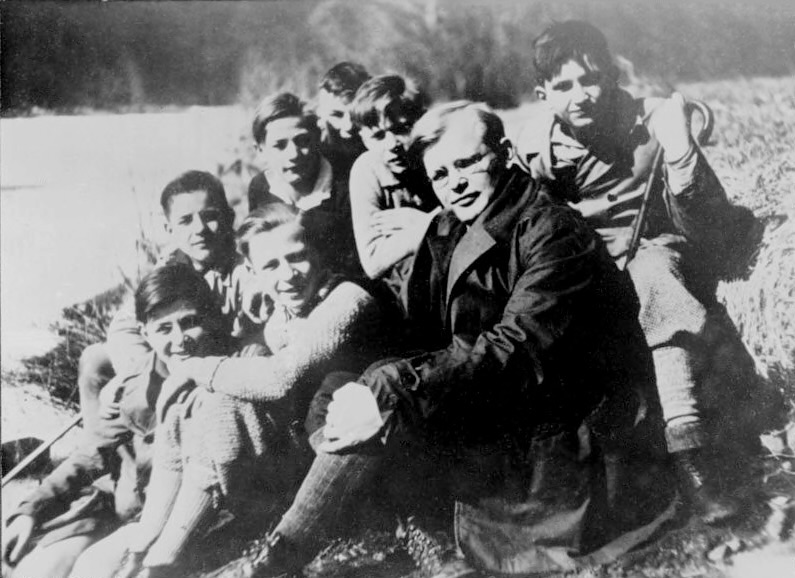

遠藤周作(1923–1996)は東京に生まれ、幼少期を旧満州の大連で過ごしました。帰国後、12歳でカトリックの洗礼を受けます。

慶應義塾大学の仏文学科を卒業し、フランス留学を経て、1955年に「白い人」で芥川賞を受賞し、1995年には文化勲章を受章しました。

彼は、日本の精神風土とキリスト教の関係を生涯にわたって探究し、その一方でユーモア作品や歴史小説など幅広い分野の作品も執筆しました。代表作には『海と毒薬』『沈黙』『イエスの生涯』『侍』『スキャンダル』などがあります。

『沈黙』の主な登場人物

クリストヴァン・フェレイラ教父

ポルトガルのイエズス会の教父で、日本宣教に二十数年携わり、地区長の要職にあった人物。激しい迫害の中、「転ぶ」。その後は学者として生活していた。

セバスチァン・ロドリゴ

17世紀、日本へ密航したポルトガル人宣教師。棄教したとされる師フェレイラの消息を追い、潜伏しながら日本の信徒を支える。捕縛後、信徒への拷問を前に踏み絵を迫られ、苦悩の末に踏み、「転ぶ」。その後、日本で静かに暮らし生涯を終える。

フランシス・ガルぺ

ロドリゴと共に来日した宣教師。日本で別行動をとり、迫害される信徒を助けようとして海に飛び込み命を落とす。

キチジロー

一度「転んだ」キリシタン。兄妹は棄教を拒んで、火刑に処せられました。その後も、隠れキリシタンでありながら、何度も踏み絵を踏み、主人公を裏切りながらも、赦しを求めていく。

井上筑後守

島原の乱以後、キリスト教弾圧の事実上の指導者となった人物。かつては洗礼まで受けたが、弾圧の中枢を担い、宣教師を論理的に追い詰めていく。

『沈黙』の歴史背景

日本におけるキリスト教伝道

1549年8月15日、イエズス会会員のフランシスコ・ザビエルが鹿児島に到着し、日本におけるカトリック教会の宣教が始まりました。

ザビエルは、1551年11月16日に日本を去るまで約2年3ヶ月にわたり、鹿児島、平戸、山口、京都などを伝道し、約700名の日本人に洗礼をほどこし、日本伝道の基礎を築きます。

このザビエルの後を継いで日本における働きを続けたトルレスは、約21年日本で宣教をし、約3万人の人々に洗礼を授けました。織田信長は、1573年に室町幕府を倒して権力を増し加えた後もキリスト教に寛大で、キリスト教徒も増加していきました。

1582年、信長の後を継いだ豊臣秀吉は、初めの頃はキリスト教に興味を持っていましたが、1587年「伴天連(ばてれん)追放令」を出し、宣教師の司祭を追放し、キリスト教断絶の方針を明らかにしました。

1614年には、キリスト教徒の人口は65万人を超え、当時の人口が約2000万人であったことを考えると、宣教65年で人口の約2%がキリスト教徒となりました。

17世紀におけるキリスト教信徒の状況

徳川家康の時代になると、1614年「伴天連禁教令」を出します。第2代将軍徳川秀忠は、1616年「伴天連宗門御制禁法書」を発令。

これにより、すべての者がキリスト教を信じることを禁じ、中国からの船を除いた外国商船の入国を長崎・平戸の二港に限定されました。秀忠の下、大規模で激しい禁教政策と迫害が始まります。

第3代将軍徳川家光の時代になると、肥前島原・天草地方に起きたキリスト教徒を中心とした農民一揆、島原の乱が1637年に起きます。これを受け、1639年に、ポルトガル人追放、来航禁止によって鎖国体制を確立。

さらに家光は、すべての住民がどこかの寺の檀家になることを強制する寺請制度、キリスト教徒を訴えた者に褒美を与える訴人褒賞制などを行います。この頃に、踏絵が生まれていきました。

| 将軍 | 年 | 出来事・政策 | 内容・影響 |

| 徳川家康 | 1614年 | 伴天連禁教令 | キリスト教禁止 |

| 徳川秀忠 | 1616年 | 伴天連宗門御制禁法書 | すべての者がキリスト教を信じることを禁じて鎖国 |

| 徳川秀忠 | 1616年以降 | 禁教政策と迫害 | 大規模で激しい禁教政策と迫害が始まる |

| 徳川家光 | 1637年 | 島原の乱 | 島原・天草地方でキリスト教徒を中心とした農民一揆 |

| 徳川家光 | 1639年 | ポルトガル人追放・来航禁止 | 鎖国体制確立 |

| 徳川家光 | 寺請制度 | すべての住民がどこかの寺の檀家になることを強制 | |

| 徳川家光 | 訴人褒賞制 | キリスト教徒を訴えた者に褒美を与える。踏絵誕生。 |

なぜ、キリスト教は禁止されたのか?

キリスト教が禁止された最大の理由は、幕府の支配方針に反していたことが挙げられます。具体的には以下のものが考えられます。

- 宣教師の背後にあるポルトガル・イスパニアの軍事力

- 神仏への宣誓で成り立っている秩序の崩壊

- 神の前の平等という教義

- 信仰共同体を基盤とした地域社会

- 武装蜂起・一揆の可能性

- 魔法を操る怪しげなイメージ

(引用|大橋幸泰『潜伏キリシタン』講談社選書メチエ,p.28)

宗教改革が広がりを見せると、カトリック教会は危機感を覚え、「カトリック宗教改革(対抗改革)」を開始。

トリエント公会議(1545ー63)で、宗教改革の教義を否定し、イグナティウス・デ・ロヨラによって設立したイエズス会が設立されました。

さらに、カトリック教会はポルトガル・イスパニア両国と結びついて、世界布教へと乗り出しました。こうして、ポルトガルと結びついたイエズス会が日本へと到達することになったのでした。

このような背景の中、宣教のために軍事的征服することもやむなしと主張する宣教師がいたのも事実です。豊臣秀吉が追放令を発した背景としても、宣教師たちによる植民化の疑念や教会の団結力を危惧したことが挙げられます。

スペイン船が漂着した際、日本側との交渉の中で、スペインの海外支配に関する説明が通訳を通じて「宣教師が征服の前段階となる」という趣旨で秀吉に伝わり、秀吉は日本征服の可能性を疑うようになりました。

この事件を契機にキリスト教への警戒が強まり、宣教師と信徒が捕らえられ、1597年に長崎で処刑されました(二十六聖人殉教)。

その後、18世紀から19世紀になると、キリスト教の枠組みを超えて、既存の宗教活動であっても異端的なものとみなされれば「切支丹」のレッテルが貼られ、弾圧されるようになりました。

日本二十六聖人殉教

慶長元年12月19日(1597年2月5日)、豊臣秀吉の命によって、京都と大阪で捕らえられ歩いて長崎まで護送されたフランシスコ会の宣教師6人、イエズス会のパウロ三木ら3人、信徒17人が磔形に処せられました。この地では、その後も数百名が殉教し、文久2年(1862)ローマ法皇から26人の殉教者は聖人に列せられました。

殉教者たちは、見せしめとしてまず京都で左耳たぶをそがれ、牛車で町中をひきまわされました。伏見や大坂でも同じように扱われ、1597年1月10日大坂から長崎まで殉教の旅がはじまりました。冬の厳しい寒さの中、後ろ手に縛られながらの徒歩の旅です。

厳冬期の旅を終えて長崎に到着した一行を見た責任者の寺沢半三郎は、一行の中にわずか12歳の少年ルドビコ茨木がいるのを見て哀れに思い、「キリシタンの教えを棄てればお前の命を助けてやる」とルドビコに持ちかけますが、ルドビコは「(この世の)つかの間の命と(天国の)永遠の命を取り替えることはできない」と言い、毅然として寺沢の申し出を断りました。

十字架につけられた26人は賛美歌を歌い、パウロ三木は罪状に対し、「私たちはキリストの教えを信じ、説いたために殺されるのです。しかし、太閤様も役人様も神の教えに従って心から赦します」と宣言しました。

参考文献

山形正男『キリスト教2000年の歴史』福音社

大橋幸泰『潜伏キリシタン』講談社選書メチエ

土井健司(監修)『一冊でわかるキリスト教史』日本キリスト教団出版局

『沈黙』の解説|遠藤周作が伝えたかったこと

土着化したキリスト教|日本の宗教観

遠藤周作の『沈黙』の中では、キリスト教の土着化が取り上げられています。ロドリゴとフェレイラのやりとりの中で、フェレイラは次のように述べます。

知ったことはただこの国にはお前や私たちの宗教は所詮、根をおろさぬということだけだ。……

この国は沼地だ。やがてお前にもわかるだろうな。この国は考えていたよりも、もっと怖ろしい沼地だった。どんな苗もその沼地に植えられれば、根が腐りはじめる。葉が黄ばみ枯れていく。我々はこの沼地に基督教という苗を植えてしまった……

この国の者たちがあの頃信じたものは我々の神ではない。彼等の神々だった。それを私たちは長い長い間知らず、日本人が基督教徒になったと思いこんでいた。……

聖ザビエル師が教えられたデウスという言葉も日本人たちは勝手に大日とよぶ信仰に変えていたのだ。陽を拝む日本人にはデウスと大日とはほとんど似た発音だった。……

デウスと大日と混同した日本人はその時から我々の神を彼等流に屈折させ変化させ、そして別のものを作りあげはじめたのだ。言葉の混乱がなくなったあとも、この屈折と変化とは密かに続けられ、……基督教の神ではなく、彼等が屈折させたものを信じていたのだ。……

日本人は今日まで……神の概念はもたなかったし、これからももてないだろう……

日本人は人間とは全く隔絶した神を考える能力をもっていない。日本人は人間を超えた存在を考える力を持っていない。……

日本人は人間を美化したり拡張したものを神とよぶ。人間と同じ存在を持つものを神とよぶ。だがそれは教会の神ではない。

ここでフェレイラは以下の点を指摘するのです。

- 過度な聖人崇敬の信仰観

- 日本人の心の中にある汎神論的な信仰観

作中に出てくるモキチというキリスト教徒は、踏み絵を踏みましたが、キリストの母マリアを冒涜することができず、キリシタンであることが露見します。

また、百姓たちがキリストよりも聖母マリアを崇敬していることがわかると、主人公のロドリゴもその信仰の有り様に違和感を抱いていきます。

ザビエルは当初、「大日」(大日如来に由来)という訳語を当てて、神をあらわしていましたが、それが誤りであると気づいて「デウス」(ラテン語で「神」)に変更しました。しかし、概念自体は伝わったものの、その神学的内容が当時の人々の間で十分に共有されたわけではありませんでした

歴史家の大橋幸泰も、日本の「近世人はそうした創造神概念に共感する環境になかった」としています(『潜伏キリシタン』p.115)。

厳しい禁教のもとでさまざまな土着の神仏信仰と結びついた近世期のいわゆる”隠れキリシタン”の宗教活動は、宣教師が説いた教義・活動の内容と比べて”異端”的な土俗信仰に変貌した、としばしば評価される。

大橋幸泰『潜伏キリシタン』講談社選書メチエ,p.14

なぜ、神は沈黙されるのか|神義論

囚われた後、ロドリゴは井上や通辞と議論を交わしていきます。その中で、次のようなやりとりがあります。

「……その前にこの世界はどうして創られたのか。我々のデウスは自らを創り、人間を創られ、万物をその存在を与えたものだが」

「ならば、切支丹のデウスは、悪人どもを創られた、そう申されるわけか。しからば悪もデウスのなせる業じゃ」

通辞は勝ちほこったように、小声で笑った。

「いやいや違うでしょう」司祭は思わず首をふって、「デウスは万物を善きことのために創られた。この善のために人間にも智慧というものを授けられた。ところが、我々はこの智慧分別とは反対のことを行う場合がある。それを悪というだけだ」

「全能で善なる神が存在するのに、なぜ世界に悪や苦しみが存在するのか」を説明しようとする試みは、神義論と呼ばれています。

悪と苦難の理由としては、以下の3つが挙げられます。

- 悪の存在が人間の成長には必要

-

「悪の存在が人間の成長には必要である」という考えで、その苦難を取り除くならば、より大きい善をもたらすことができなくなるという説です。

- 人の自由意志を侵害しないため

-

愛は自由意志を必要とするため、愛の神は人間に自由意志を与えましたが、人間はそれを濫用していきます。それゆえに、悪があるという説です。

- サタンとの論争でかけられた嫌疑のため

-

聖書の中では、神とサタンとの間の論争が描かれていますが、それは力によって解決することができず、調査されるステップを必要とし、それゆえに一時的に悪が許さざるを得ないという説です。

『沈黙』では、このうち「自由意志」の視点から、この神義論の論争がなされていきます。

しかし、そのロドリゴはこの思想だけでは、巨悪――信徒が迫害されていくことが許されている現実への答えを見出すことができずに、苦しんでいきます。

これは聖書の『詩編』の中にも見られる嘆きで、キリスト教神学においてひとつ大きなテーマとなっています。

『沈黙』のラストでは、このテーマについて次のように描かれています。

(踏むがいい)と哀しそうな眼差しは私に言った。

(踏むがいい。お前の足は今、痛いだろう。今日まで私の顔を踏んだ人間たちと同じように痛むだろう。だがその足の痛さだけでもう充分だ。私はお前たちのその痛さと苦しみをわかちあう。そのために私はいるのだから)

「主よ。 あなたがいつも沈黙していられるのを恨んでいました」

「私は沈黙していたのではない。一緒に苦しんでいたのに」

「しかし、あなたはユダに去れとおっしゃった。 去って、なすことをなせと言われた。ユダはどうなるのですか」

「私はそう言わなかった。 今、お前に踏絵を踏むがいいと言っているようにユダにもなすがいいと言ったのだ。お前の足が痛むようにユダの心も痛んだのだから」

その時彼は踏絵に血と埃とでよごれた足をおろした。5本の足指は愛するものの顔の真上を覆った。

「神は沈黙していたのではなく、一緒に苦しんでいた」とここでは説明されています。これはイザヤ書63章9節を彷彿とさせる場面です。

彼らが苦しむときはいつでも、主も苦しまれた。

イザヤ書63章9節

御前に仕える御使いによって彼らを救い/

その愛と憐れみによって彼らを贖い/昔からずっと彼らを負い、担ってくださった。

私たちには、苦難の理由を正確に知ることはできませんが、キリストの十字架を見るときに、苦難の中でも神が共に苦しまれていることや最善を尽くしてくださっていることを信じることができます。

そして、ロドリゴもそれを理解して、また自分自身の人生を通じて神が語られたことを知ります。

『沈黙』の最後にある「踏むがいい」の意味とは|極限状態における倫理

ロドリゴは自分が棄教しないために、拷問を受ける人々の呻き声を聞きながら、フェレイラに人々を救うために棄教するようにと説得されます。

「お前は彼等より自分が大事なのだろう。少なくとも自分の救いが大切なのだろう。お前が転ぶと言えばあの人たちは穴から引き揚げられる。苦しみから救われる。それなのにお前は転ぼうとはせぬ。お前は彼等のために教会を裏切ることが恐ろしいからだ。このわしのように教会の汚点となることが恐ろしいからだ」そこまで怒ったように一気に言ったフェレイラの声が次第に弱くなって、「わしだってそうだった。あの真暗な冷たい夜、わしだって今のお前と同じだった。だが、それが愛の行為か。司祭は基督にならって生きよと言う。もし基督がここにいられたら」

フェレイラは一瞬、沈黙を守ったが、すぐはっきりと力強く言った。

「たしかに基督は、人々のために、たしかに転んだだろう」……

「さあ」フェレイラはやさしく司祭の肩に手をかけて言った。「今まで誰もしなかった一番辛い愛の行為をするのだ」

そして、フェレイラの説得を受けて、ロドリゴは踏絵を踏むのでした。その時の場面を、キリストの弟子ペトロが彼を裏切った時に鶏が鳴いたという場面を連想させるような描写を用いて、遠藤周作は次のように描いています。

その時、踏むがいいと銅板のあの人は司祭にむかって言った。踏むがいい。お前の足の痛さはこの私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生れ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ。

こうして司祭が踏絵に足をかけた時、朝が来た。鶏が遠くで鳴いた。

ロドリゴの棄教は、神への裏切りではなく、むしろ究極の愛を示す行為として描かれています。そして神はその行為を赦します。この逆説的な構図こそ、『沈黙』のテーマです。

ただ、この『沈黙』に描かれるラストは物議を醸し、多くの議論を呼びました。

ケースは違いますが、ディートリッヒ・ボンヘッファーはロドリゴと同じような葛藤を抱えた神学者です。

もともとボンヘッファーは、ガンジーの非暴力の思想に感銘を受け、絶対的平和主義を取っていました。しかし、状況が限界を迎える中、彼はその上でナチス体制の中枢である国防軍情報部の二重スパイとなり、ヒトラー暗殺計画に加担していきます。

ディートリッヒ・ボンヘッファーは、国家がそのあるべき姿から逸脱して人々の権利を奪い、暴虐を働いた時、教会のなすべきこととして、「車にひかれた犠牲者に包帯をしてやるだけでなく、車そのものを停める」(『選集』Ⅵ.p.66)ことを主張します。

これは「敵を愛しなさい」「殺してはならない」という聖書の教えに反することで、ボンヘッファー自身も罪であると理解していました。

その上で、苦悩の果てに、彼は限界状況の中で愛ゆえに罪を自身が引き受け、より大きい悪を避けるために小さな悪を選ぶことを決意するのでした。

ユダヤ人の亡命を援助したことにより、逮捕されたボンヘッファーは、暗殺計画に関与していたことも発覚し、その数日後に処刑されていきました。

確かに、この究極の愛の行為として、自らの救いや命を捨てようとすることは、聖書にもあらわれている思想です。

旧約聖書に登場する預言者モーセは、古代イスラエルが神に背教したときに、民の赦しを神に求める際に自らの救いが犠牲になったとしても良いと言います。

今もし彼らの罪をお赦しくださるのであれば……。しかし、もしそれがかなわないなら、どうぞあなたが書き記された書から私を消し去ってください。

出エジプト記32章32節

しかし、ロドリゴやボンヘッファーの行動に対する評価は、暴力や背教といった根源的な倫理問題に触れているため、今後も学界で二分されたままであり続けるでしょう。

まとめ

17世紀日本の激しいキリスト教徒迫害を背景に、宣教師ロドリゴの信仰の葛藤と棄教の過程を描きながら、「神の沈黙」と極限状況の倫理を問う作品が、遠藤周作の代表作『沈黙』です。

テーマの核心は、迫害の中で「なぜ神は沈黙するのか」という神義論、そして苦しむ者を救うための「踏む」という逆説的な愛の行為、また自分を「踏む」ことを赦すキリストの愛です。

そして、「なぜ神は沈黙するのか」という問いの答えを探るものとして、遠藤周作は「神が共に苦しんでいる」という描写を加えます。これはイザヤ書63章9節にも見られる思想です。

彼らが苦しむときはいつでも、主も苦しまれた。

イザヤ書63章9節

御前に仕える御使いによって彼らを救い/

その愛と憐れみによって彼らを贖い/昔からずっと彼らを負い、担ってくださった。

私たちには、苦難の理由を正確に知ることはできませんが、キリストの十字架を見るときに、苦難の中でも神が共に苦しまれたことと最善を尽くしてくださっていることを信じることができます。

よくある質問

著者|高橋 徹

1996年、横浜生まれ。三育学院カレッジ神学科卒業後、セブンスデー・アドベンチスト教団メディアセンターに勤務、現在はセブンスデー・アドベンチスト教団牧師。

- セブンスデー・アドベンチスト教団牧師

- 光風台三育小学校チャプレン・聖書科講師、三育学院中等教育学校聖書科講師

- 著書『天界のリベリオン』

監修|伊能 忠嗣(Ino, Tadashi)

1962年、東京生まれ。慶應義塾大学理工学部を卒業後、旭化成工業株式会社で勤務。その後、セブンスデー・アドベンチスト四ツ谷教会等複数の教会で牧師として奉仕。またチャプレンとして東京衛生病院(現在の東京衛生アドベンチスト病院)、シャローム東久留米で勤務。三育学院カレッジ神学科、聖学院大学で非常勤講師を務めた。

- アンドリュース大学大学院博士課程修了

哲学博士(Ph.D. 新約聖書学専攻)

博士論文”Paul’s Use of Canonical and Noncanonical Wisdom Literature in Romans and the Corinthian Letters.” - 日本新約学会員

- 日本スピリチュアルケア学会員

VOPオンラインには豊富なコンテンツがありますが、

さらに学びを深めたい方は

無料の”聖書講座“がおすすめです!

\ 詳細はこちらから /